禁則処理上手くいかず御容赦

北海道 増毛

コロナ禍の前2019年に、友人たちとバイクで北海道をツーリングした。最終日には、最北の日本酒の蔵元があって、映画「駅 SUTATION」のロケ地となった増毛のゲストハウスに宿をとった。通りのレトロな建築物や体育館がすっぽり入るような凝灰岩で作られた倉庫は、往時には相当賑わっていたに違いない。

色が少し褪せた高倉健と倍賞千恵子のポスターが宿に張ってあった。「風待食堂」の中に居酒屋桐子のセットがあるのだが、閉まっていた。明日は早朝の出発でしかたがない、宿題として残しておくことにした。

この前久しぶりに通ったら、駅舎がなくなっていた。

中性院

アマビエはどこへ行ったのか。何かの雑誌で、アマビエのルーツは海彦ではないかというのを読んだ記憶がある。

全身毛で覆われているのは、簑ではないか。3本足の一本は銛、鱗は甲羅を見間違えたか。くちばしは黒マスク。

これでコロナが収束してくれればいいが。

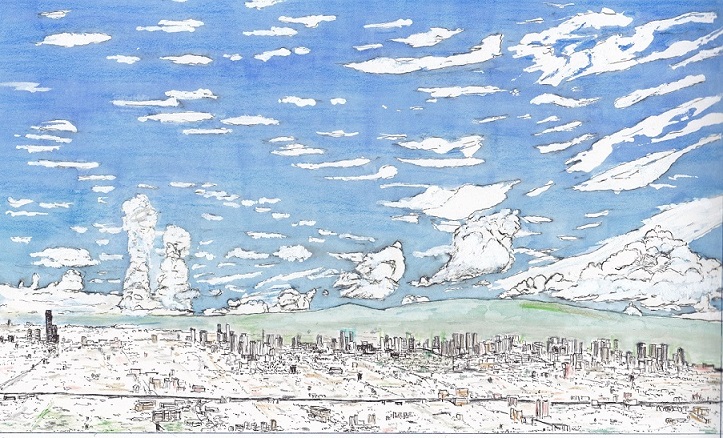

アベノハルカス

生駒からトンネルを抜けて石切駅を過ぎると、車内から大阪平野が一望できる。遠くに能勢の山並みや六甲山系、手前にはキタからビジネス街にいたる高層ビルの台地から、ミナミへと等高線が下がっていく。その景色が「アベノハルカス」ができてから変わってしまった。景色の脳内変換機能に「ビルの擬人化アプリ」が入ったようだ。ハルカス観音がキタのビル群の衆生に説法を行っている、あるいは、キタから押し寄せる群衆を身体をはって押しとどめようとしているようにも見える。一度そう見えると、元に戻すことはできない。

京都盆地を囲む山々をトレイルしたとき、伏見から比叡山へ続くどの展望台からも、そのお姿が見える。オンアロリキャソワカ、…、…、

オン聖観音菩薩ソワカ

天職を英語でcallingという。相手から呼ばれる、それがcallingの語源だそうだ。

「君、この仕事やってくれない?」「うちで働かない?」「はい、いいですよ」

相手から請われて(直接名指しされなくても)、それは自分宛のメッセージだと気づいた仕事が天職だというのである。若いときなら、そういうものだといわれても一蹴しただろう。でも、今は分かる。齢を重ねると、自分の周りにそういった例があることに気づくからだ。

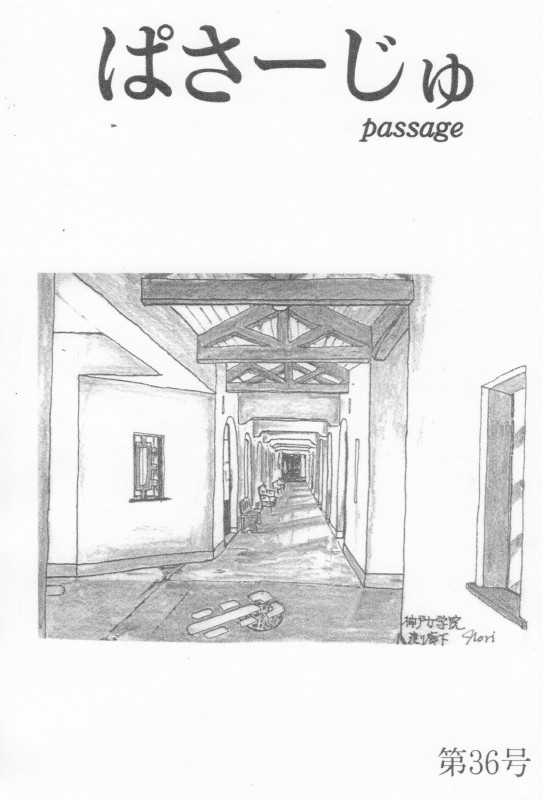

そんなことが書いてあった本を読んだ直後だったかもしれない。仕事ではないが、「ぱさーじゅ」という同人誌の表紙絵を描かないかとの誘いがあった。締め切りのある仕事は気が進まないが、このときは何故だか「いいですよ」と返事をしてしまった。

同人誌の名前の由来は、ベンヤミンのパサージュ論からとったものだ。それは小径、広場のような意味で、人々が集い、立ち止まっては、そこで何かを得て、また出ていく場を想像してもらえばよい。

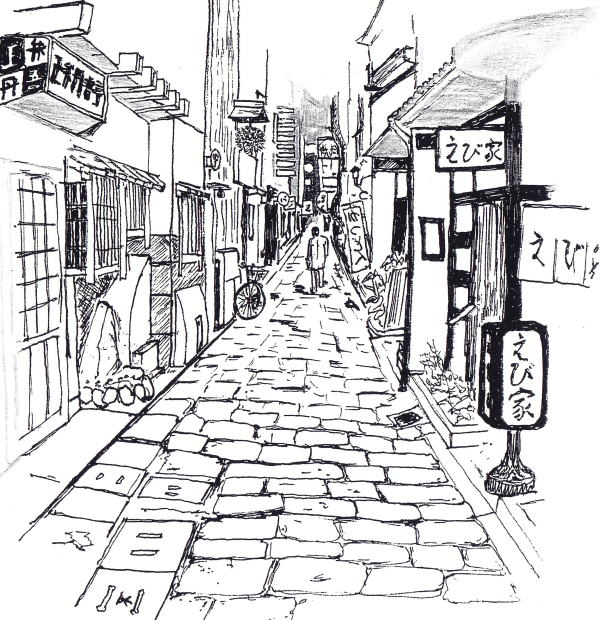

第一回目に選んだのが法善寺横町である。二度の大火から立ち直り,また人々が行き交う。ここもパサージュだと思った。

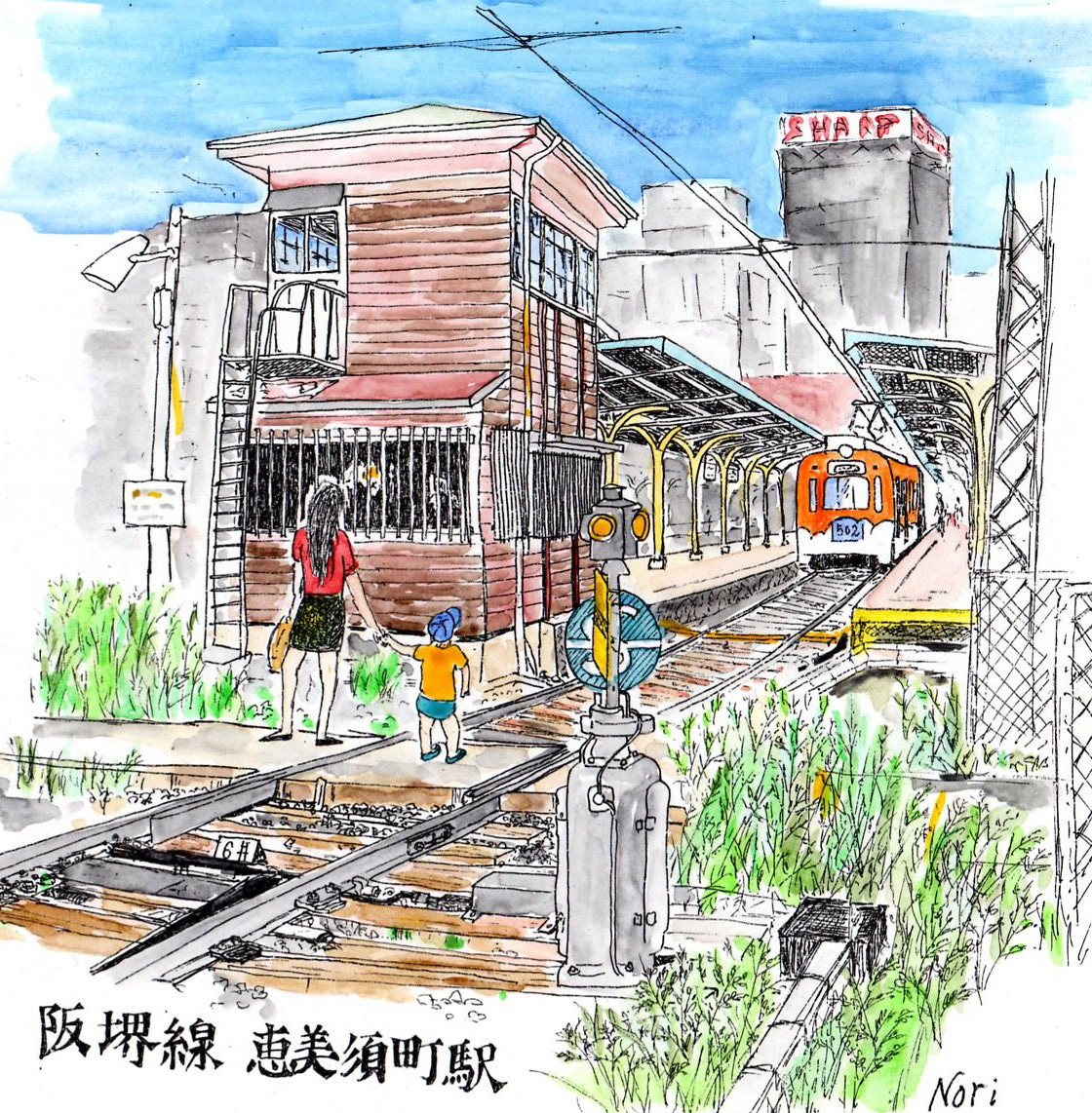

以来半年に一度ではあるが描き続けている。ぱさーじゅ12号

ぱさーじゅ43号 2021発行、2021年賀状

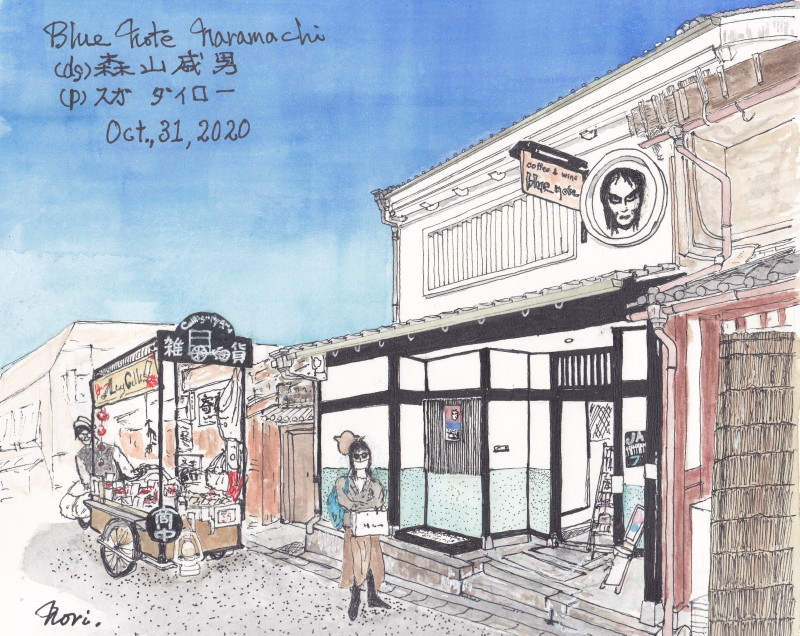

数年前に京都からブルーノートがならまちに引っ越してきた。民家を改装した白壁の蔵を思わせるようなデザインは、まちになじんでいて、そこがジャズのライブハウスと気づかずに通り過ぎるかもしれない。その入り口にコロナの間隙を突いてやっとたどり着いた。

ライブで森山威男のドラムを聴きたいという長年の念が通じたのか、ならまちでライブがあるという友人からのお誘い。即OKの返事。コロナ禍の影響で三月の予定が何回か延期されて、やきもきしていたが、やっと願いが叶った。ピアノは山下洋輔に教えを請うたスガダイロー。時が巻き戻るような予感がした。

束の間の至福感は、人生をドライブするエネルギータンクに無事収めることができた。

三年ぶりにニホンミツバチが我が家に帰ってきた。軒下の巣箱の上に置いた金稜辺の花に蜂玉がついた。巣箱に女王蜂が入るのをひたすら願う。運良く巣箱に収まったとしても居心地が悪ければ逃げてしまうのだが、入り口の蜂の様子では居着いてくれたようだ。

ミツバチが巣箱から蜜を採りに出かける時の速さは感動ものだ。ミツバチを空母から発艦する最新鋭の戦闘機に例えれば、発艦するやいなや一秒もたたないうちに視界から消えてしまう、実際の戦闘機の発艦なんてスローモーションじゃないかと思う。

それでなのかは分からないが、蜜や花粉の採集係は重労働で寿命も短い。そんなミツバチたちに天寿を全うするときが突然やってくる。せっかく巣箱に戻ってきても、突然前後不覚になって地面に落ちる蜂がいる。巣箱の入り口に戻しても、うろついて仲間のところに戻れないのだ。

そういう蜂に肩入れしているわけではないが、スズメバチが襲撃してきたらミツバチの助っ人をかってでる。秋に巣箱の前で蜂が騒ぎ出したら敵がやってきた合図だ。敵は巣箱の前でホバリングしながら様子をうかがう。そこを網で絡めて踏みつぶす。オオスズメバチを捕獲するには少し勇気が要るのだが、蜂蜜を少しお裾分けしてもらうという下心が後押しするのである。

二〇一六年度末に廃庁になった奈良少年刑務所は、ジャズピアニスト山下洋輔の祖父、山下啓次郎が設計した。煉瓦色が鮮やかな建築群は国の重要文化財で、去年の十一月に最後の見学会があった。

最後というのは、監獄ロックならぬ監獄ホテルに生まれ変わるからである。運営主体が白紙になってどうなるかと思っていたが、先日、某高級リゾートホテルに決まったとのことである。

建物には欧米に肩を並べようとしていた時代から現代に至るまでの記憶が棲みついていると思う。それらをどのような手口で見せてくれるのか、期待を持って見守ることにしよう。

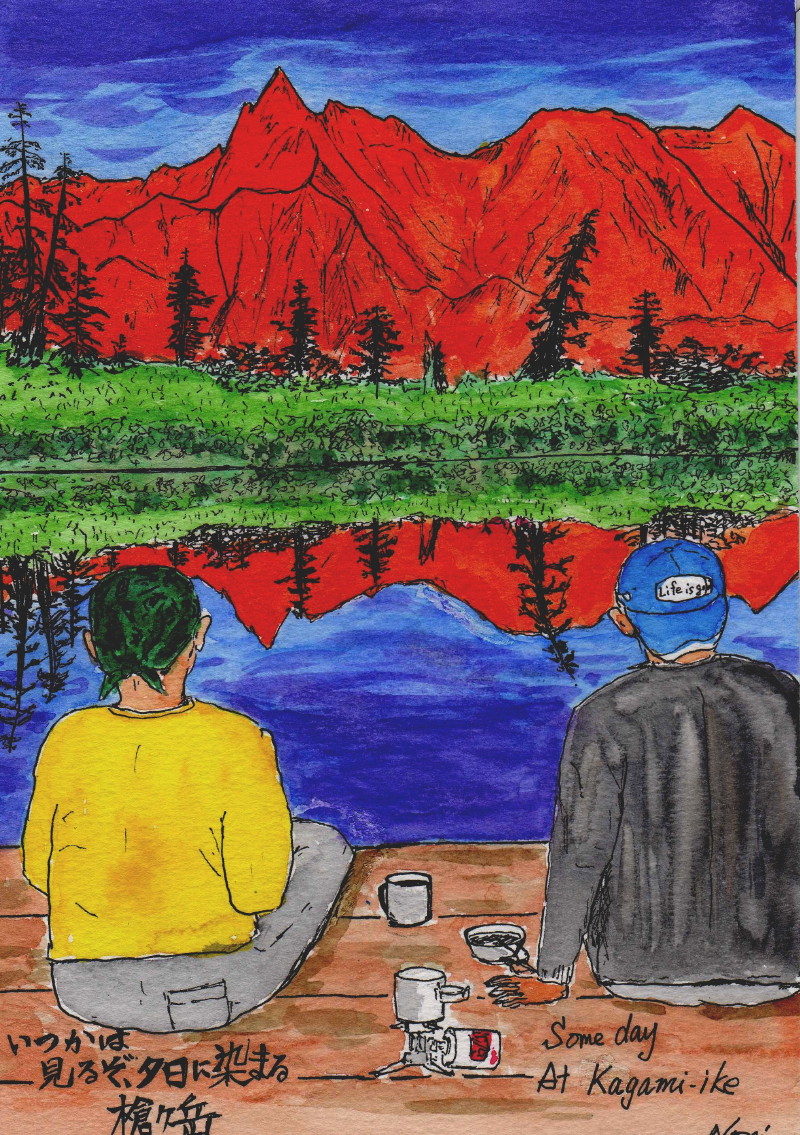

真夏に近畿の山を登るのは、体中の水分を絞り出す修行をするようなものだ。この時期に毎年一度は日本アルプスをめざす。

しかし、今年は山行と台風がシンクロしたのか、ことごとく中止になってしまった。一度は行かないと何か不穏なことが身に降りかかる予感がしたので、九月の中旬に北アルプス南端の焼岳に登ってきた。早朝五時に奈良を出て登頂をすます。還暦も過ぎれば、その日のうちに奈良に戻るのはつらい。平湯で温泉につかり、翌朝高山の朝市で定番の漬け物をゲットすれば、悲しいかな日常の世界にまっしぐら。

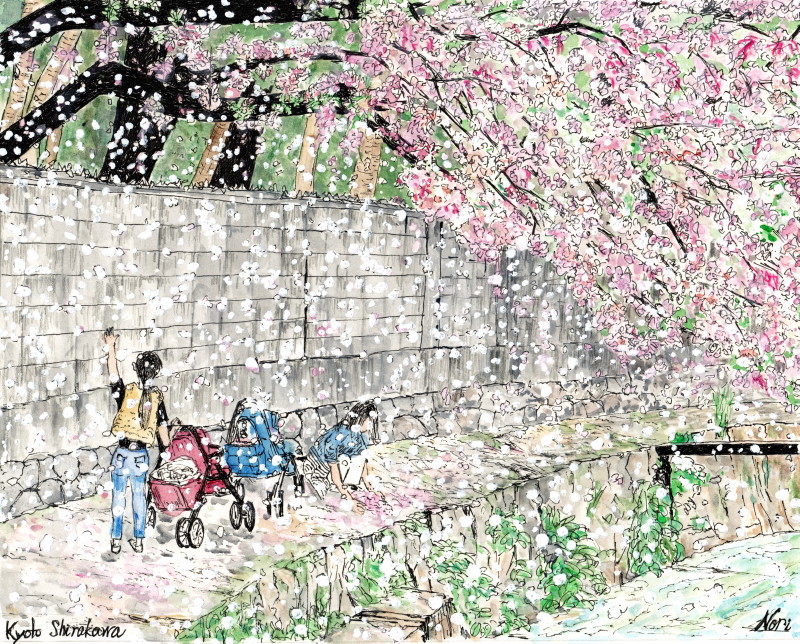

風は一様に吹くのではない。強弱・遅速・インターバル・形… 散り染めの桜にはいい風にめぐりあって欲しい。

強めの風が桜の枝を揺らし花弁が舞う。その風はここでお役ご免。無風の中を落ちていくもの、ハヤが水をかき混ぜながら泳ぎ去るように何条かの風や吐息のような風に乗ってあらぬ方向に運ばれるもの。次の風が第二幕を開ける。次はどんな風が演出してくれるのか、今年はこれで盃を重ねよう。

麻吉旅館は伊勢本街道の終点も間近の外宮と内宮の間の小高い丘の上にある。街道の左手にある斜面を右へ曲がりながら下る階段の両側が旅館で、道の上に架かる渡り廊下、入り組んだ構造の六層の建物は迷宮そのものだ。旅館のある古市は江戸時代の最盛期には妓楼や浄瑠璃小屋が軒を連ねたという。往時の賑わいを想像するとモノトーンの景色が頭の中で色づきだしてくる。

大阪玉造から内宮まで百七十キロのお伊勢参りは四日の行程だが、友人たちと十回に分けて歩き通した。無事歩き通せたことを喜び、古市で精進落としといきたいところだが、今回は駅前で、帰りの列車の中で十二分に杯を重ねて十回目の精進落としとした。

二年前、ヴォーリズが設計した神戸女学院の建築群が重要文化財に指定されたとき、見学ツアーがあるのを偶然に知った。おっさん五人がそれぞれ心の中で女子学生のいる華やかなキャンパスを想像しての参加が、休日だったので少しがっかりした。

それはさておき、音を立てないようにと配慮されたリノリウムの床、配線の見えない電気スタンドなど、それらを八十年前に設計しているのである。ヴォーリズの教育に対する思想に恐れ入る。渡り廊下を歩くだけでも、学びの回路がフル稼働しそうである。 ただひとつの心残りは、「隠しトイレ」が見られなかったことである。見たかった。

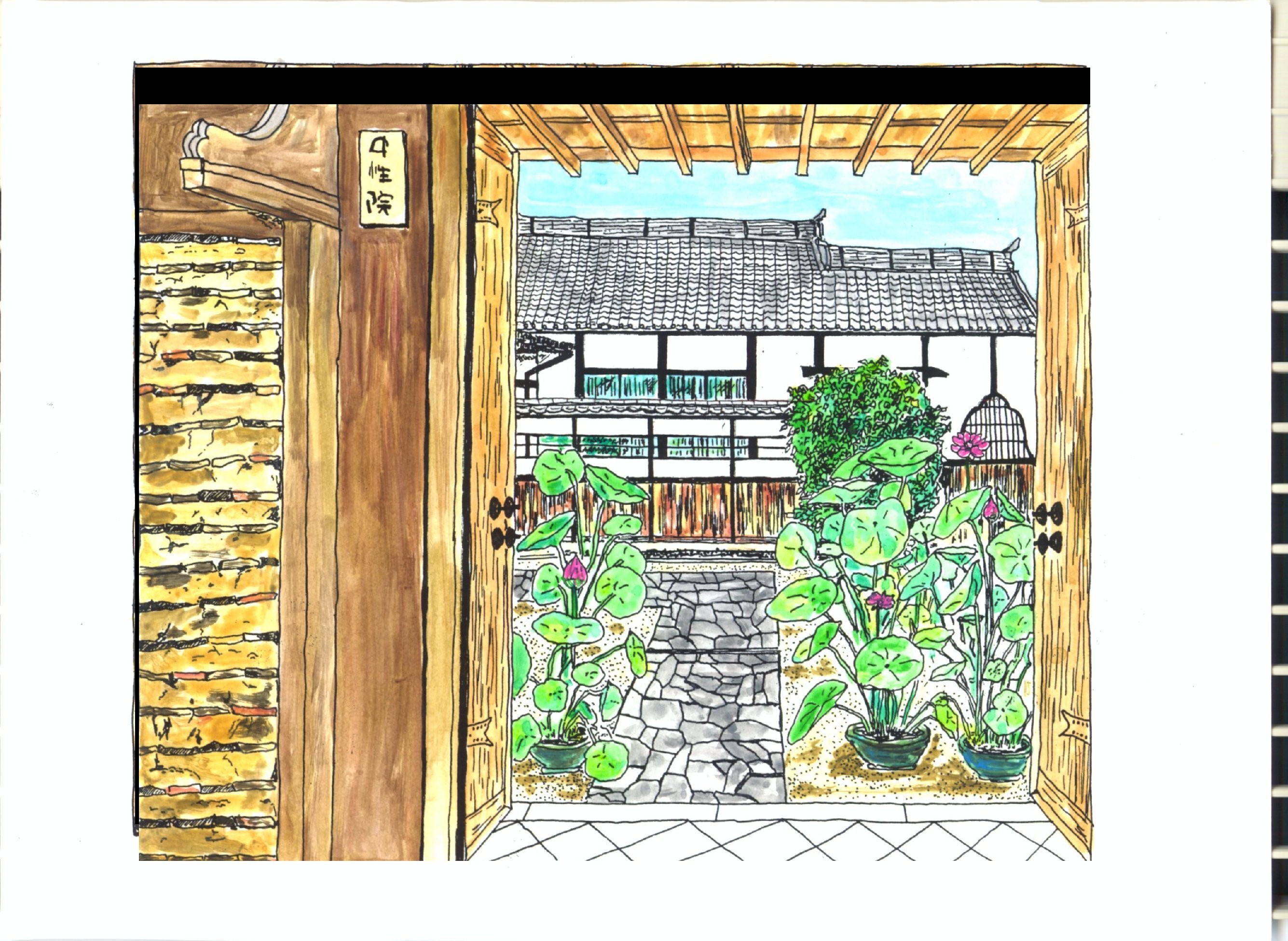

慈光院は、四代将軍徳川家綱や光圀らが茶の湯を学んだという片桐石州によって建てられた。奈良盆地と大和青垣の山々を借景とする書院や茶室が名高い。

二畳台目の茶室を書斎として使いたい。文机の上にノートパソコンと何冊かの辞書。ネットは使わない。それだけで十分だ。行き詰まると書院にでて借景を観ながら,頭の中をリセットする。なんと優雅な生活だろう。ここに来るといつそんなことを想像してしまう。

そんなことを想いながら、我が家のモノで埋め尽くされた煩悩屋敷で表紙の絵を描いている。

梅小路蒸気機関車館が明日閉館するのだと、夕方のテレビニュースから流れてきた。思い立って京都まで足を運んだ。

熱烈な「鉄ちゃん」でもないのに、真夏の暑い日にわざわざ京都までやってきた自分が不思議だった。いったい何がここまで足を運ばせたのだろう。メカニックなものには興味があるが、対象が大きすぎる。館内を歩き回っているうちに、ここにやってきた理由が分かった。

「鉄」に惹かれてやってきたのだ。蒸気機関車を前にして、その圧倒的な重量感、妖しく輝く動輪や連結棒、鉄にまつわる記憶が遺伝子の中に組み込まれているらしい。

そういえば子どもの頃のおもちゃは鉄だった。年上のいとこがおもちゃの刀を風呂の焚き口で熱しては金床の上で叩いては刃をつくり、最後に焼き入れをする。それをまねて、五寸釘でナイフをつくった。ボルト止めの四方を叩いて手裏剣を作ったこともあった。鉄の感触が体に染みついているからか、町工場の外に置かれたドラム缶からはみ出た切りくずを見るだけで、それが指に突き刺さった感触がする。

「鉄」は格好いいのだ。行商のおばちゃんが魚をさばくのに磨いて磨いてちびた小出刃も、鉈や山刀にも引きつけられる。軽くて錆びないからといって高倉健がチタンやセラミックのドスを抜いていいわけがない。

こんなところで自分の中に隠れているものが発見できたのは、蒸気機関車館の最後の日に立ち会ったおかげかもしれない。

年賀状用の原画。絵は独学なので,視点や構図は好き勝手にとっている。今でこそドローンなるものがあるが、2,3メートル程空中浮遊した視点だったり、過去と現在を繋いだりと全く自由である反面、これでいいのかと不安になったりする。

賀状を出した明くる年に、近鉄の駅で絵とほとんど同じ構図の写真がポスターとして貼ってあった。少し安心した反面、同じことを考える人間は山ほどいるのだとがっかりする。

奈良の商店街というと、北は奈良女子大から北東向、東向商店街、三条通を挟んで餅飯殿商店街までで、その先の奈良町は今でこそ賑わいを見せているが、以前はひっそりした街だった。

イラストにある菊岡漢方薬は以前は三条通にあった。屋根にある明治期のガス燈は(高天町にもひとつある)は貴重なものだと、担任だった社会の先生がいっていたのを思い出した。

奈良町ではもう一つ描きたいところがある。季節は秋。時刻は西の空が茜色に染まり、少し薄暗くなった頃。控えめの小さな看板に明かりがともり、仕事を終えた人が洗面器を持って入っていく。細い路地にある銭湯「寧楽湯」の構図は頭の中にあるが、一度お湯につかってみないと描きだせない。

2009年 紙・ペン・透明水彩

達陀は二月堂の内陣で練行衆が松明を引き回す行で、そのときに被るのが達陀帽である。達陀帽子いただかせは、お水取りの明くる日に子供が健やかに育つようにと願って行われている。

学校が東大寺の境内にあったので、その年の卒業生がお水取りの警備に当たるアルバイトがあった。アルバイトといっても、報酬はうどん一杯だけだが、お水取りのクライマックスに人が殺到するまでは自由にお堂の中を見学することができた。神名帳の読み上げでは全国の神々を勧請する。

「堂内に神さんがひしめいているということか、超パワースポットや、大学も合格するやろう」と思いながら、独特の節回しに聞き入る。そのときさらに景気のいいお経が耳に入ってきた。

「満貫、満貫……」(そのころ麻雀を覚えたてであった)

「お水取りは最高やなぁ」それ以来、初詣はもちろん年に数回、自然と足が二月堂に向いてしまう。

何年かして、練行衆が唱えていた「満貫」が、実は「南無観」だと知った。

ああ、この罰当たりが。 南無観世音菩薩、合掌。

何年の年賀状か不明

年が明けて、京都で立て続けに北斎展があったので見に行った。神奈川沖浪裏の波の形は、五百分の一のシャッタースピードで撮った写真の波形がよく似ていると、昔何かの雑誌に載っていたのを思い出したからだ。

そのシャッタースピードは晴天でも滅多に切らないほどの速さで、その一瞬を北斎は切り取ったのかという疑問がずっとつきまとっていた。しかし、それは後年、奈良で北斎展があったときに氷解する。北斎のスケッチブックに、高速で羽ばたく雀の翼の形が克明に描かれているのだ。かの西洋の画家が、飛翔する雁の翼を分解して描いていた絵の比ではない。北斎おそるべし。

北斎展を見終わって、京都文化会館を出ると、牡丹雪が舞っていた。無理を承知で五百分の一のシャッタースピードで撮ってみる。買ったばかりのカメラが、北斎の域に到達するのはまだ当分先のようである。

2012年 紙・ペン・透明水彩

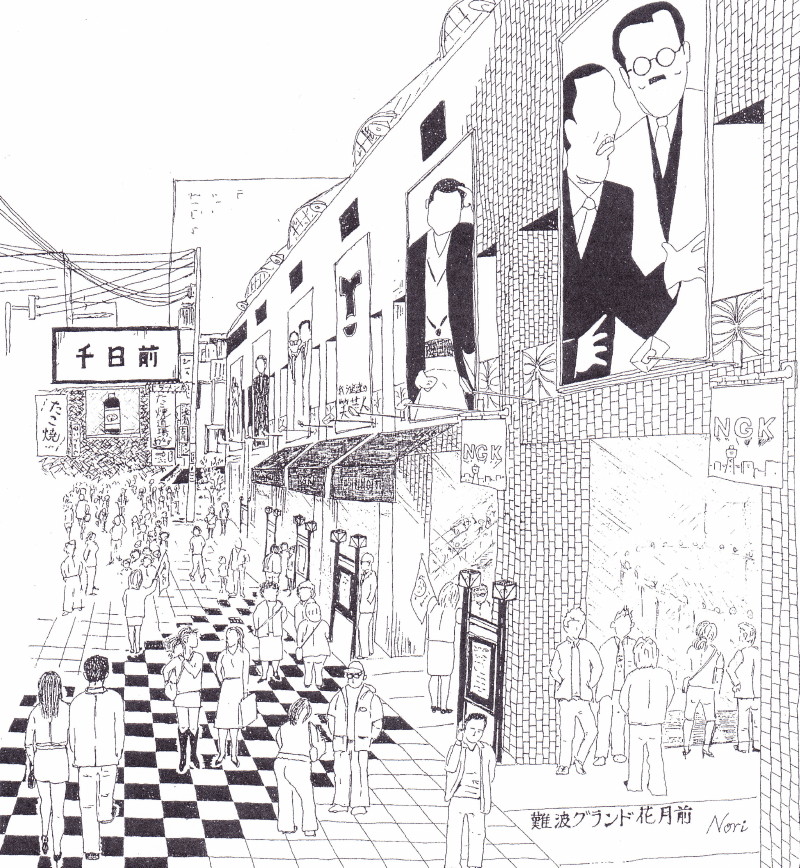

吉本興業の旗艦劇場である難波グランド花月は修学旅行のコースにも入っているらしく、中高生が団体で並んでいるところによく出くわす。ある作家がエッセイで、吉本新喜劇のどこが面白いのかさっぱり分からないと書いていたが、新喜劇は約束事を了解して見なければならぬ。マンネリの極致のようなギャグは黄門様の印籠みたいなもので、出さないと客が納得しない。芸人がいつものあのギャグを出すぞ、出すぞと客を挑発し、客は出せば笑うぞと、身構える。そういう関係で新喜劇は成り立っているのだと思う。だから新しいギャグはこけるときがある。

ある部分で大阪は温(ぬる)い街である。だからそれに染まってしまえば、住みやすい。

吉本興業の総務部長さんだったかの、講演を聴いたことがある。間や落ちは新人の漫才師より、はるかにうまかった。

毎年NSC(コメディアン養成学校)には千人を下らない入学者がいるという。しかし、彼らの殆どは、お笑いの才能や華のある一握りの同期生を前にして辞めていくそうである。だから授業料は一年分前納であるという。才能のある者か、才能がないということを自覚しない者だけが辞めずに頑張るらしい。そんな講演内容であった。

最近雑誌やテレビで、『夢は必ず報われる、だから努力は大切だ』というような内容のフレーズをよく耳にするが、NSCの例のようにいつまでもだらだらしがみついているよりも、自分の才能を見切ることも大切じゃないかと思う。世の中、自分の思い通りにならないことのほうがはるかに多いというのが現実だ。それを分かることも大人になるということなのだ。

なんと夢のない、とお叱りをうけるかもしれないが、簡単に実現できるようなデフレ気味の夢は、目標であって夢じゃない。見切りをつけなければならない時がくるかもしれないが、夢は大きく。それが正統な夢の持ち方だと思うし、僅かしか可能性がないと分かっていてもトライしようとするのが人間のすばらしさなのだろう。

そう、花月劇場の名の由来は、『花と咲くか、月と翳るか』一か八かの世界なのだ。NSCを辞めていった若者たちよ、また別の世界で、花咲かしましょ。

2006年 紙・ボールペン

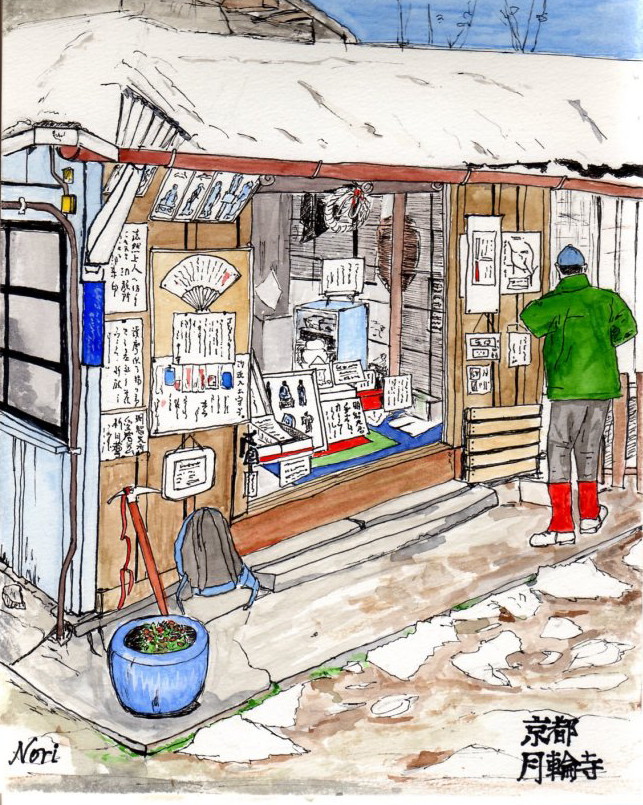

一面銀世界の愛宕山に登って頂上の神社でお札を頂いた帰路は、別ルートをとって月輪寺に寄った。本堂に手を合わせたあと雪かきをしているお坊さんに、最近の登山客のマナーの悪さの愚痴をひとくさり聞かされた。しかし、先ほどの賽銭の音によい登山客と映ったらしい、お寺の由来や窮乏を話してくれた。開山は飛鳥時代にさかのぼり、親鸞、法然、円澄、空也上人が修行し、重文の仏も残っている。かの白洲正子もよく訪れたこの寺は、しかしながら檀家もなく、一時間半徒歩でしかお参りできない地の不利で経済的には窮乏を極めているという。庵主さんは浄財を集めに全国を回っているらしく、いつ帰ってくるか分からない。食料が切れたら雨漏りのする部屋で断食して過ごさねばならないと、何とも心細い限りである。その話に友人がお札を一枚盆の上にのせて帰路についた。

続く

四騎の会は中高の同窓生三人と当時の数学の先生からなる。先生は定年退職され我々ももうすぐ還暦になる。この会の主たるミッションは山行である。その後バイク部会、縄文部会(シジミ、自然薯などの採集狩猟)と増えて、最後にできたのが大人の遠足部会である。第一回は四国足摺岬のどぶろく特区、二回が高槻のどぶろく特区、どういう訳か酒がらみになる。

太陽酒造は夫婦と従業員一人のたった三人での小さな酒蔵で、昔ながらの製法でつくっている。年間生産量は大手の酒蔵が十分間で瓶詰めする量だという。毎年、新酒の蔵出しに忙しいときに、明石の魚をあてに試飲会を開いている。四騎の会は試しに飲むという不遜なことはしない。そのときに巡り会えた酒で、楽しく酔う。ただそれだけである。

続く 2021.12.31